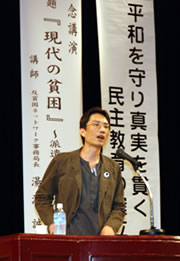

第60次県教研「市民に送る夕べ」記念講演

| 10月31日18時 鹿児島市中央公民館現代の貧困 〜派遣村から見た日本社会〜 |

湯浅 誠さん

(反貧困ネットワーク事務局長、国家戦略局参事) |

あなたが考える貧困状況とは

A 路上で寝ている?

B 香典を包むお金がない?

C 年に1回国内旅行できない?

イギリスでは1週間国内旅行できない場合は7割が貧困ととらえている。 イギリスでは1週間国内旅行できない場合は7割が貧困ととらえている。

貧困そのものは相対的なものであるが、日本でも貧困ととらえた場合には何か政策を施さなければいけない。貧困率はOECDの中でも下位。

日本の所得の中央値は448万円。OECDではこれ以下を貧困ととらえ日本では貧困ととらえない。日本の貧困観は諸国に比べて厳しい。日本では子どもが幼稚園や学校に行けるではないか、服を着ているではないかということになる。アフリカや昔の日本みたいではないのだからとなると貧困という話はなくなってしまう。

1965年以降日本では豊かになり、それ以来初めての貧困率の公表となった。その豊かさの中で相対的な貧困が発生している。

働いても喰っていけない

日本の貧困率15.7%のうち8割は働いてはいるが、2人以上働いても貧困から抜け出せない。夫の収入が少ないから妻が外に出て働くが、女性の社会的地位が低く、収入も低い。これまで日本は働けば食べていけた。探せば仕事もできた。ところが今は働いても喰っていけない。国際的に比べても驚くべき状況。この実態を謙虚に受け受け入れるべき。でないと誤った政策が打たれる。

イギリスでは97年ブレア政権ができ、2020年までに子どもの貧困撲滅宣言をした。それは教育の問題であり企業の問題、住宅の問題である。高校などからドロップアウトした子どもたちを社会全体で働けるように支えないと社会が持たないと考えた。2004年には25%減らした。子どもの貧困率は低下し今は8.3%になった。どっちの国の子どもが健全に育つか、年寄りが安心して生活できるか。貧困の問題は社会の持続可能性の問題だ。

人生には「溜め」が必要

人はいつでも頑張れると思ったら大間違い。「溜め」がないと頑張れない。日照り続きの作物に頑張れと言っても枯れてしまう。「死ぬ気になったら枯れないはずだ。頑張れ」と言っても枯れるものは枯れる。やはり溜め池の水が作物を救う。必要なのはその人に溜め池を作ることである。

このようにして社会的対応を考えないと「健康で文化的な生活」にはならない。収入を増やす手立てか支出を減らす手立てが必要である。トラブルに対応できる「溜め」ができない。

「正規は勝ち組、非正規は負け組」は間違い

学校の先生が多いので話をするが、「非正規にならないように頑張りなさい」はやめてほしい。きつくなっている労働市場では正規は「勝ち組」とはならない。この価値観はうそ。

労働市場は、正規と非正規、その間の3つに分かれている。まず大企業の中核的正社員、次に爆発的に増えている不安定処遇の周辺的正社員。それと同じような処遇のフルタイムの非正規。周辺的正社員とフルタイム非正規にはほとんど違いはない。3つ目に短時間の非正規。

正規が「勝ち組」と思った瞬間にこの堺が見えなくなるから、正社員になったらよかったと思うことになる。あるいは非正規になったら良くなかったかのように思われる。実はこの2つ目の領域はほとんど差はない。

車の燃料を使い果たすように、この領域の人たちは磨り潰されてしまう。そしてできなかった自分を責めてしまう思考回路の迷宮へ。

貧困の相談窓口を一本化したワンストップサービスを国家戦略会議で提案している。

|